坂戸の指定文化財(無形)

無形民俗文化財

市内にある県・市指定のはやし、獅子舞、祭礼などの16指定を掲載しています。(9.の「坂戸夏祭りばやし」は、1丁目、2丁目、3丁目、4丁目の囃子がありますが、一括指定となっています)

一覧表

- 紺屋ばやし・市指定・無形民俗文化財

- 横沼新ばやし・市指定・無形民俗文化財

- 赤尾ばやし・市指定・無形民俗文化財

- 島田ばやし・市指定・無形民俗文化財

- 坂戸の大宮住吉神楽・県指定・無形民俗文化財

- 塚越ばやし・市指定・無形民俗文化財

- 戸宮の獅子舞・市指定・無形民俗文化財

- 坂戸の釈迦降誕祭・市指定・無形民俗文化財

- 坂戸夏祭りばやし・市指定・無形民俗文化財

- 粟生田ばやし・市指定・無形民俗文化財

- 戸口ばやし・市指定・無形民俗文化財

- 入西くどき・市指定・無形民俗文化財

- 北浅羽の獅子舞・市指定・無形民俗文化財

- 森戸の獅子舞・市指定・無形民俗文化財

- 四日市場天王様祭礼行事(麦からみこし)・市指定・無形民俗文化財

- 多和目天神社の獅子舞・市指定・無形民俗文化財

概要

1.紺屋ばやし

- 種別:市指定

- 区分:無形民俗文化財

- 指定年月日:昭和49年3月1日

- 日時:3月28日、7月中旬、10月中旬

- 場所:坂戸市大字紺屋 白髭神社

- 備考:明治時代に山田村網代(川越市編代)から伝授されたという。芝金杉流。

2.横沼新ばやし

- 種別:市指定

- 区分:無形民俗文化財

- 指定年月日:昭和49年3月1日

- 日時:7月第3日曜日

- 場所:坂戸市大字横沼 白髭神社

- 備考:明治41年(1908年)頃に川島町角泉から伝授されたという。江戸山王新ばやし木の下流。

3.赤尾ばやし

- 種別:市指定

- 区分:無形民俗文化財

- 指定年月日:平成13年3月29日

- 日時:7月15日に近い日曜日

- 場所:赤尾 八坂神社

- 備考:川島町角泉から伝わったとされる。明治時代中頃から、盛んに演奏されたといわれている。

4.島田ばやし

- 種別:市指定

- 区分:無形民俗文化財

- 指定年月日:昭和52年2月23日

- 日時:7月中旬

- 場所:坂戸市大字島田 天神社

- 備考:昭和5年(1930年)頃に塚越から伝授されたという。屋台に乗って演じられ、地域を巡回する。

5.坂戸の大宮住吉神楽

- 種別:国選択・県指定

.

. - 区分:無形民俗文化財

- 指定年月日:平成22年3月11日・昭和52年3月29日

- 日時場所:2月23日(祈年祭)、4月第1日曜日(例祭)、11月23日(新嘗祭)は坂戸市大字塚越・大宮住吉神社、3月15日前後の日曜日は坂戸市大字石井 勝呂神社

- 備考:江戸里神楽の古い姿をとどめる。神話を題材とした倉稲魂命種蒔(ウガノミタマノミコトタネマキ)の座など12の神楽と、10の座外神楽がある。大宮住吉神社は北武蔵十二郡の総社の大宮司で、触頭を勤めた。毎年2月の大祭には各郡の神職が集まって、古事記、日本書紀、古語拾遺集などの研究を行い、神楽を組織して神様に奉ったのが大宮住吉神楽のおこりとされている。記録によると、この神社の神職は、南北朝時代から代々勝呂家が大宮司として勤めてきた。当初は、神職により神楽が奉納されていたが、明治以降、氏子の男子の有志によって引き継がれてきた。現在は「大宮住吉神楽保存会」が継承している。

6.塚越ばやし

- 種別:市指定

- 区分:無形民俗文化財

- 指定年月日:昭和49年3月1日

- 日時場所:4月第1日曜日は坂戸市大字塚越・大宮住吉神社、7月下旬は坂戸市大字塚越、八坂神社

- 備考:明治32年(1899年)日露戦争後に川島町伊草から伝わる。4月第1日曜日の大宮住吉神社の祭礼の早朝(雲切)、7月下旬の八坂稲荷神社の祭礼(天王様)で演じられる。

7.戸宮の獅子舞

- 種別:市指定

- 区分:無形民俗文化財

- 指定年月日:昭和51年1月29日

- 日時:10月中旬

- 場所:坂戸市大字戸宮 八幡神社

- 備考:「戸宮のささら」ともいう。由来は不明だが、江戸時代に始まったと伝わる。演目としては、竿がかり・新ササラがある。

8.坂戸の釈迦降誕祭

- 種別:市指定

- 区分:無形民俗文化財

- 指定年月日:昭和54年3月28日

- 日時:5月5日

- 場所:坂戸市仲町 永源寺

- 備考:「永源寺のお釈迦」と呼ばれる。昔は養蚕祈願、今では無病息災・家内安全が祈られ、多くの人や露店で賑わう。本堂前の花御堂に誕生仏を置き、甘茶をかけて祈願する。

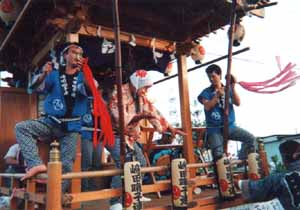

9.坂戸夏祭りばやし

- 種別:市指定

- 区分:無形民俗文化財

- 指定年月日:昭和49年2月11日

- 日時:7月15日を中心とした土曜日、日曜日

- 場所:坂戸市街地

- 備考:坂戸神社の祭礼。天王様とも呼ばれる。山車を引き廻し、神輿がねり歩く。指定は一丁目から四丁目に分かれている。一丁目の囃子は日の出町・本町で、昭和23年(1948年)夏、消防団員を中心とした一心会が結成された。越生町本町から伝授された神田囃子大橋流。二丁目の囃子は仲町で、昭和24年(1949年)越生町黒岩から伝授された。三丁目の囃子も仲町で、昭和23年(1948年)川島町から伝授され、翌年「三若会」が組織された。四丁目の囃子は昭和3年(1928年)に塚越から伝授された。昭和12年に戦争のため解散、昭和21年に再組織した。

10.粟生田ばやし

- 種別:市指定

- 区分:無形民俗文化財

- 指定年月日:昭和58年4月1日

- 日時:7月15日を中心とした土曜日、日曜日

- 場所:坂戸市街地

- 備考・昭和51年(1976年)に横沼から伝授された山王新ばやし木下流。坂戸夏祭りの時に屋台に上で演奏され、市街地を練り歩く。

11.戸口ばやし

- 種別:市指定

- 区分:無形民俗文化財

- 指定年月日:平成9年5月27日

- 日時:7月10日を中心とした土曜日、日曜日

- 場所:坂戸市大字戸口 八坂神社

- 備考:神田旧ばやし大橋流。大正時代に始まったという。

12.入西くどき

- 種別:市指定

- 区分:無形民俗文化財

- 指定年月日:昭和46年4月1日

- 場所:坂戸市入西地区

- 備考:入西地区の村々の地名を織り込んだ、ゴザ編みの作業唄。入西地域交流センター駐車場に記念歌碑がある。歌詞の一部「コンドサーエー国は武蔵の入間郡、村を順序に恋路にたとへ」

13.北浅羽の獅子舞

- 種別:市指定

- 区分:無形民俗文化財

- 指定年月日:昭和57年4月1日

- 日時:10月17日に近い日曜日

- 場所:坂戸市大字北浅羽 八幡神社

- 備考:江戸時代の天保1830年から44年頃、毛呂山町の西戸から伝えられた。演目にめ獅子かくし・竿がかりがある。

14.森戸の獅子舞

- 種別:市指定

- 区分:無形民俗文化財

- 指定年月日:昭和43年10月1日

- 日時:10月14・15日

- 場所:坂戸市大字森戸 国渭地祗神社(くにいちぎじんじゃ)・八幡神社

- 備考:安永6年(1777年)に始まったという。鎌倉街道に面する古社の国渭祇神社境内などで、雄獅子・雌獅子・中獅子の3頭で舞う。

15.四日市場天王様祭礼行事(麦からみこし)

- 種別:市指定

- 区分:無形民俗文化財

- 指定年月日:昭和58年10月29日

- 日時:7月中旬(※現在は活動休止中)

- 場所:坂戸市四日市場地区

- 備考:子どもたちが各戸から麦から(麦わら)・縄・竹をもらい、みこしをつくり、ねり歩く。

16.多和目天神社の獅子舞

- 種別:市指定

- 区分:無形民俗文化財

- 指定年月日:昭和50年4月17日

- 日時:10月第3土曜日・日曜日

- 場所:坂戸市大字多和目 天神社

- 備考:日高市女影から伝授され、領主稲生氏によって奉納された。天保の頃(1830~44年)に始まったという。演目としては、すり違え・シバ掛り・竿掛りがある。