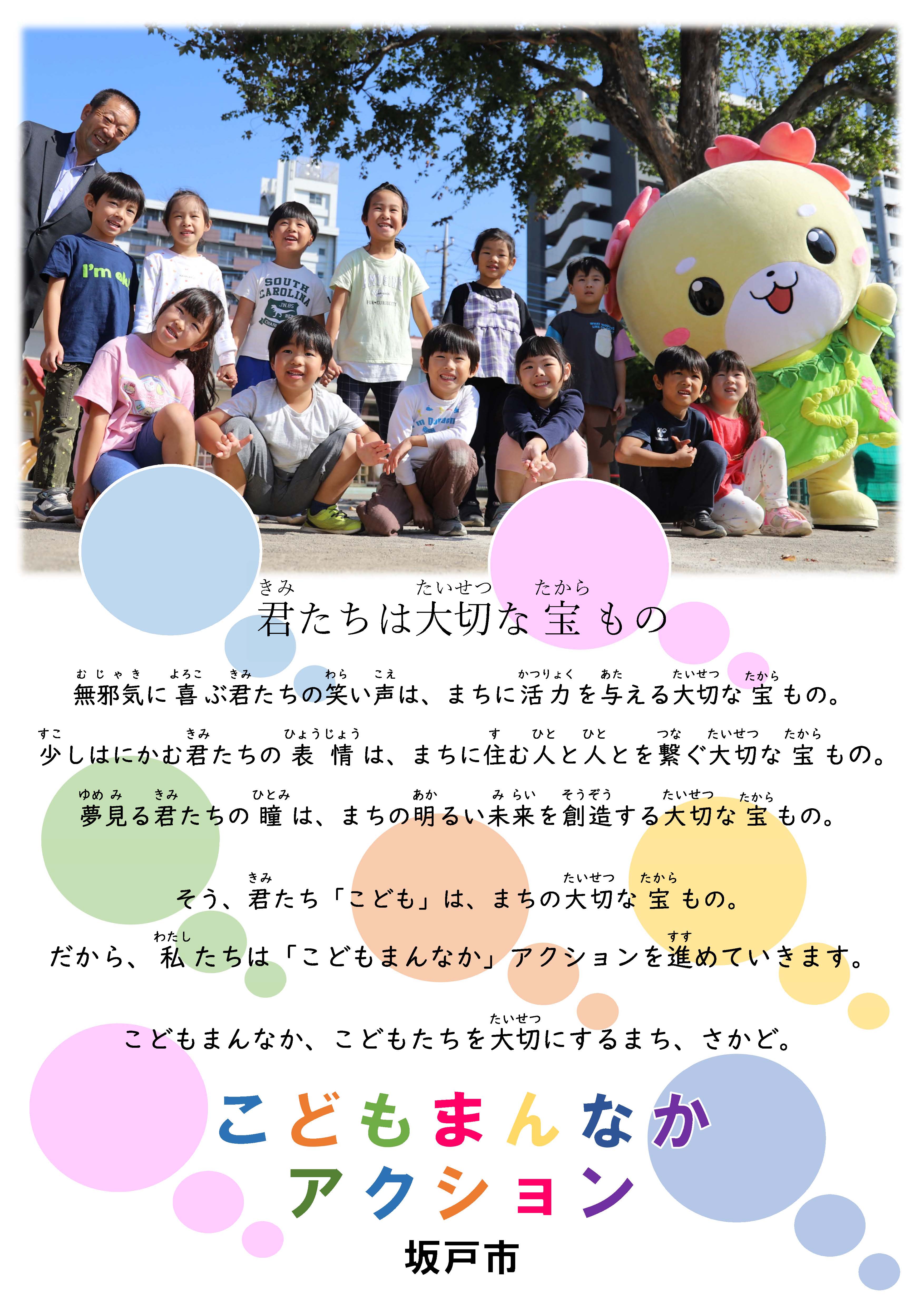

こどもまんなかアクション

こどもまんなかアクションを進めています。

坂戸市はこども家庭庁が呼び掛けている「こどもまんなか宣言」の趣旨に賛同し、「こどもまんなか応援サポーター」に就任しました。

※こどもまんなか応援サポーターとは

こども家庭庁では、こどもたちのために何がもっともよいことかを常に考え、こどもたちが健やかで幸せに成長できるような社会を実現するという「こどもまんなか宣言」の趣旨に賛同し、その取り組みを応援し、自らもアクションに取り組む個人、団体、企業、自治体等のことを「こどもまんなか応援サポーター」と位置付けています。

こども家庭庁では、こどもたちのために何がもっともよいことかを常に考え、こどもたちが健やかで幸せに成長できるような社会を実現するという「こどもまんなか宣言」の趣旨に賛同し、その取り組みを応援し、自らもアクションに取り組む個人、団体、企業、自治体等のことを「こどもまんなか応援サポーター」と位置付けています。

坂戸市では、「住みつづけたいまち 子育てしたいまち さかど」の実現に向けて、こどもの利益を第一に考えた取り組みを「こどもまんなかアクション」として進めています。

こどもまんなかアクションの主な取組

| 事業名 | 区分 | 事業概要 | 所管課名 |

|---|---|---|---|

| 誕生祝いメモリアル事業 | 継続 | 出生届を提出した際に、さかろんグッズを記念品として贈呈 | 市民課 |

| 児童扶養手当受給者等支援事業 | 継続 | ひとり親世帯・就学援助世帯へのお米配布 | こども支援課 |

| 子育て応援事業 | 継続 | 未就学児の保護者へ市民バス特別乗車証を交付 | こども支援課 |

| マタニティタクシー利用料金補助事業 | 継続 | 妊婦の方へタクシー利用券を交付 | 市民健康センター |

| 子育て世帯を支援するリユース(再利用)事業 | 継続 | 子育て世帯を支援するため、不要となったこども用品を引取り、無料で提供 | 西清掃センター |

| 住宅対策事業 | 継続 | 親世代と子世代が同居を開始するために住宅の改修や建替えをした場合に、費用の一部を補助(中学生以下のこどもを扶養している場合加算あり)最大100万円 | 住宅政策課 |

| 親世代と市内で近居するために子世代が住宅を取得した場合に、住宅取得費用の一部を補助(中学生以下のこどもを扶養している場合加算あり)最大80万円 | 住宅政策課 | ||

| 学校給食費補助事業 | 継続 | 小中学校全校で自校調理方式を採用し、美味しい給食を無償で提供。また、私立等に通っている児童生徒に対しても補助を実施 | 教育総務課 |

| 英語指導推進事業 | 継続 | すべての中学生に年1回実用英語技能検定を受験する機会を設け、その受験料を市が負担 | 学校教育課 |

| 不登校解消事業 | 継続 | いじめ防止のために弁護士への相談体制を確立 | 学校教育課 |

| 体力向上推進事業 | 継続 | 中学校の柔道授業に専門的な技術を持つ講師を派遣 | 学校教育課 |

| 継続 |

民間事業者の施設を利用し、専門性の高い指導員から水泳指導を実施 |

||

| 児童生徒安全対策事業 | 継続 | 新入学児童にヘルメットを貸与 | 学校教育課 |

| こども医療費支給事業 | 継続 | こどもに係る医療費を助成(18歳になった年の年度末まで) | こども支援課 |

| 子どもの貧困対策推進事業 | 継続 | ひとり親家庭学習支援事業に参加している中学3年生の模擬試験費用を一部補助 | こども支援課 |

| こども家庭センター運営事業 | 継続 | 妊娠・出産・子育てに関するサービスを一つの場所で一体的に提供できる施設として令和6年4月から開設 | こども家庭センター |

| 病児保育事業 | 継続 | 保育施設において、病気または病気回復期の児童の保育を実施するほか、保護者負担額を無償化 | 保育課 |

| 産後ケア事業 | 拡大 | 出産後1年に満たない母とその子を対象に、通所・訪問・宿泊型の産後ケアを実施 | 市民健康センター |

| 子どもの読書活動推進事業 | 継続 | 令和7年4月1日以降に生まれた市内在住の0歳児とその保護者を対象に、市民健康センターで実施する3か月健診時に絵本の読み聞かせ、発達に合わせた絵本の紹介を行うとともに、ブックスタートパック(絵本と手提げ袋)をプレゼントするブックスタート事業を実施 | 図書館 |

| 学力向上推進事業 | 新規 | 市立中学校に在籍する生徒に国語辞典を配付 | 学校教育課 |

| 教材費等補助事業 | 新規 | 市立小・中学校に在籍する児童生徒が学校で使用するドリル、ワークブック、テスト、資料集等の教材費に対して一部補助を実施 | 学校教育課 |

| 地域交流センター事業 | 新規 | 市内9か所にある地域交流センターにおいて、こども向けの教室や講座を開催 | 地域交流センター |