生活保護制度

生活保護とは

私たちは、生活しているうちに病気やケガなどにより働けなくなったり、働き手が死亡したりして生活に困ることがあります。

生活保護は、このように生活に困っている方に対して、国民の生存権の保障を規定した憲法第25条の理念に基づき、最低限度の生活を保障するとともに、自分で自分のくらしを支えられるよう支援することを目的とした制度です。

この制度は、生活保護法に基づいて行われます。

生活保護制度の基本理念

国家責任による最低生活保障の原理(生活保護法第1条)

生活に困窮するすべての国民の保護を、国がその責任において実施します。

無差別平等の原理(生活保護法第2条)

この法律の定める要件を満たす限り、すべての国民がこの法律による保護を受けることができます。

健康で文化的な最低生活保障の原理(生活保護法第3条)

健康で文化的な最低限度の生活水準の維持を保障します。

保護の補足性の原理(生活保護法第4条)

生活に困窮する者がその利用し得る資産、能力等を活用し、また、他の制度による給付を受けてもなお満たされない部分について必要な保護を行います。

生活保護制度の原則

申請保護の原則(生活保護法第7条)

保護は、保護を必要とする者(要保護者)、その民法上の扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始します。

基準及び程度の原則(生活保護法第8条)

厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度で行われます。

必要即応の原則(生活保護法第9条)

要保護者の年齢、健康状態等の事情を考慮し、個々の要保護者の実情に即した有効適切な保護を行います。

世帯単位の原則(生活保護法第10条)

保護は、世帯単位で保護の要否や程度を判定して実施します。

生活保護の種類

生活保護は次の8種類の扶助から構成されています。

生活扶助

毎日の生活に必要な食費や光熱費などの費用です。

住宅扶助

家賃、地代または住宅の修理費などの費用です。

教育扶助

義務教育にともなって必要な学用品代、給食費などの費用です。

介護扶助

介護サービスが必要な場合の費用です。

医療扶助

病気やけがなどをした場合の医療に必要な費用です。

出産扶助

出産に要する費用です。

生業扶助

技術を身につけるための費用や高等学校等への就学費用、就職準備などの費用です。

葬祭扶助

葬儀などに要する費用です。

※支給方法は、金銭で支給される場合と介護費、医療費のように福祉事務所が代わって支払いをする場合があります。

保護の決め方

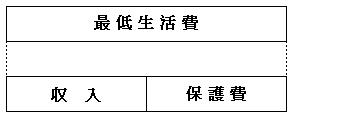

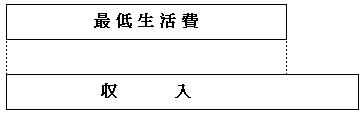

保護は原則として、世帯(くらしをともにしている家族)を単位として、その世帯の最低生活費の額と世帯全員の収入額を比較し、不足する場合にその不足する額が保護費として支給されるしくみになっています。

最低生活費

その世帯の人数、年齢、健康状態、住んでいる地域などをもとに国で決められた基準により計算された1か月分の生活費で、月によってかわる場合があります。

収入

働いて得た収入、年金、手当など他の法律により支給される金銭、親や兄弟姉妹などからの仕送り援助、資産を貸したり売ったりして得た収入など、世帯員全員の収入を合計したものです。

保護が受けられる場合(収入が最低生活費に満たないとき)

保護が受けられない場合(収入が最低生活費を上回るとき)

生活保護が決定されるまで

生活保護の申請

生活保護を受けるには、本人や家族等の申請が必要です。

申請するときは、原則、申請書等(生活保護申請書、資産申告書、収入申告書、同意書など)に必要事項を記入し、福祉事務所(坂戸市役所福祉総務課)に提出してください。

病気などで申請の手続きに来られないときは、福祉事務所に連絡してください。

保護の要件

生活保護を受けるには、次のような条件があります。活用できるものがあるときは、活用していただくことになります。

1 資産の活用

預金、生命保険、土地、家屋、自動車、貴金属など活用できる資産は、まず生活のために活用していただくことになっています。

ただし、現在お住まいの住宅や障害のために必要な自動車などは、一定の条件のもとにその保有が認められる場合もあります。

2 能力の活用

世帯員のうち働く能力のある方は、その能力を活用していただきます。

3 扶養義務者の援助

扶養義務者(親、子ども、兄弟姉妹など)からの援助を受けられるときは、それを優先します。

4 他の制度の活用

生活保護法以外の制度(社会保険、雇用保険、各種年金、恩給、手当等)で活用できるものは、それを優先します。

調査

申請すると福祉事務所の担当員(ケースワーカー)が家庭訪問などの方法により保護が必要かどうかの調査をします。

調査の内容は、現在の生活状況、世帯員の健康状況、扶養義務者の状況、収入、資産の状況、その他保護の決定に必要な事項です。

なお、自立を支援するため、今までの生活状況などをお聞きすることもありますが、プライバシーは守られますので、差し支えのない範囲でご協力ください。

また、預貯金や生命保険の加入状況について、関係機関において必要な調査を行います。医療が必要な方については、主治医等に病状を伺うことがあります。

決定

調査結果をもとに、定められた基準により保護が必要かどうか、また、必要ならどの程度のものか、福祉事務所が判断し、申請日から14日以内に決定し、その内容を文書で申請者に通知します。ただし、扶養義務者の資産及び収入の状況の調査に日時を要する場合その他特別な理由がある場合には、これを30日まで延ばすことがあります。

申請してから決定するまでの間に、次のようなことがあれば、すぐに福祉事務所に連絡してください。また、困ったことやわからないことがあれば、すぐ福祉事務所に連絡してください。

- 収入が増えたり減ったりしたとき(働いて得た収入、年金、仕送りなどのすべての収入)

- 家族の人数が変わったとき(出産、死亡、転入、転出など)

- 通院したり、入退院したりするとき

- その他、生活状況が変わったとき

決定内容に不服がある場合は、決定を知った日の翌日から3か月以内に知事に対して審査請求を行うことができます。

保護が開始された場合

保護費の支給

原則として、毎月決められた日(原則5日)に、1か月分の保護費が金銭で支給されますが、医療費や介護費については、福祉事務所が、直接、医療機関や介護機関に支払います。

今まで国民健康保険証を利用していた方は、使用できなくなりますので、市町村の国民健康保険窓口に返却していただきます。

守っていただくこと

届け出の義務(生活保護法第61条)

あなたの申し出をもとにして保護の程度を決めますので、収入、支出、その他生活状況に変動があったとき、住まいや家族構成について変ったことがあったときなどは、すぐに福祉事務所に届け出ていただきます。

指導・指示に従う義務(生活保護法第62条)

あなたの生活状況を知り、適切な保護をするために、指導・指示をすることがあります。

指導・指示に従わない場合は、保護が受けられなくなることがあります。

生活向上の義務(生活保護法第60条)

働ける人は能力に応じて働き、計画的なくらしをするなど、生活の維持、向上に努力しなければなりません。

譲渡禁止の義務(生活保護法第59条)

保護を受ける権利を他人にゆずりわたすことはできません。

保護費を返していただくことがあります。

- 急迫した事情などのため、資力があるにもかかわらず、保護費を受けた場合には、その受けた金品に相当する金額の範囲内の額を返還しなければならないこととされています。(生活保護法第63条)

- 事実と違う申請や不正な手段により保護費を受け取ったときは、返していただきます。

また、その金品を徴収されるだけでなく、法律により罰せられることがあります。(生活保護法第78条、第85条)

家庭訪問をします

生活保護が開始になった場合は、生活保護を適正に実施するため福祉事務所の担当員が定期的に訪問し、相談に応じるとともに、保護費を生活の変化に応じて適正に決定するため、収入や生活状況などをお聞きします。

また、自立した生活をおくることができるよう支援します。